大選結束,台灣以「在籍紙本投票」的形式,在國際上普遍受到「老派卻可信」的好評。不過,包含民眾黨支持者在內的部分民眾認為,開票過程除了少數個案瑕疵應加強訓練外,希望能推動電子投票、不在籍投票,以增加各族群投票率。一名自稱是軟體工程師的網友指出,電子投票可能造成更大的爭議;民進黨新北市議員卓冠廷昨(17)日在社群分享,過去曾實行過電子投票,但後來卻因故取消的數個國際案例。

該名網友於「PTT政黑板」表示,自己「完全無法同意」電子投票。他希望民眾期待改革時,除了解過往投票形式演進外,也應聚焦在「一個公平公正,讓舞弊可能性降到最低的投開票流程」應符合哪些要件。該網友分析,目前投開票的方式滿足「四特性」。

一、匿名且不可追蹤

「沒人應該知道你投了什麼票」,避免有心人士買票後驗證是否遵從,或是進一步威脅;這也是票匭不透明的原因。

二、一人一票

選舉名冊、投票簽章、送中選會前核對票數等,「就是為了避免突然多出來不知道從哪裡憑空冒來的選票」,若票匭開票結果超出投票名冊的數量,就能立即發現問題。

三、不可更動

「你蓋了誰就是誰,誰都無法把你的選票改成另外一個人的票」。

四、可驗證性

若有人認為技術有誤,封存的票匭可重新計算。

因此,若是透過介於科技與傳統間的「畫卡填答」,仍有可能透過改資料庫影響投票結果;「點選電腦螢幕」則無法確定自己的選擇,確實增加在該候選人的票數中,而非累積在另一名候選人票數上;「區塊鏈」雖然無法更動,但一切都有紀錄,且可以追溯,就如同選民獲得一組「隨機分配的號碼」仍可被追蹤。

「所以說,身為一個軟體工程師,我自己都沒有辦法相信電子投票,中間可以下手的地方實在太多太多了。」該網友認為,雖然台灣的投票方式很傳統、不夠科技,但反而因此更難有作弊空間,畢竟資料庫的更動、下指令都是幾秒內就能完成的事情。

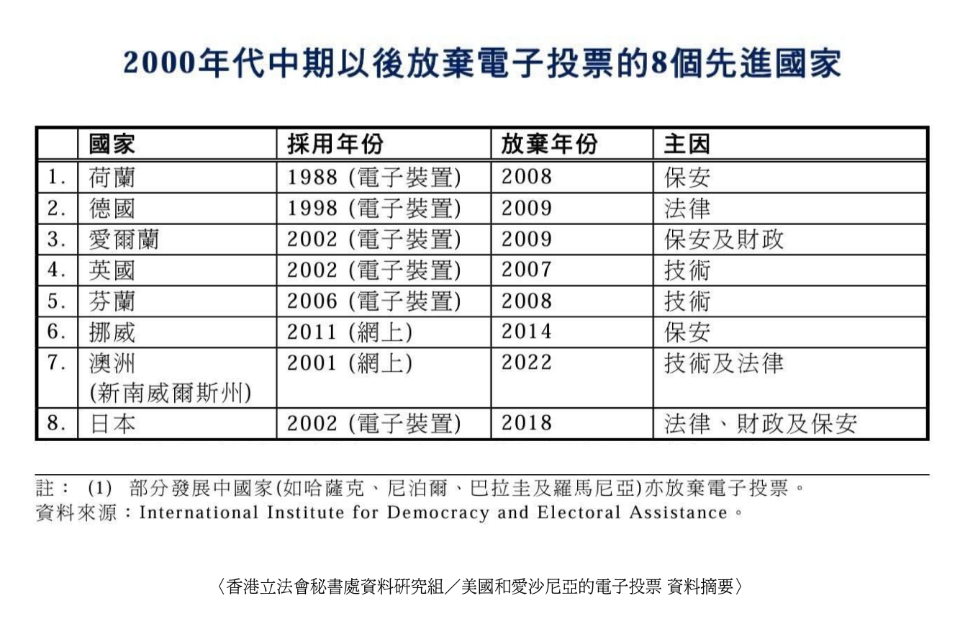

卓冠廷則在社群Threads上分享香港立法會去年7月發布的「美國及愛沙尼亞電子投票」研究報告的表格,該表格列舉「2000年代中期以後放棄電子投票的8個先進國家」。

該報告內容指出,雖然電子投票能迅速篩選廢票、增加計票效率、便民以增加投票率,但可能讓選舉過程遭受民眾質疑「黑箱」,因此荷蘭、德國、愛爾蘭、英國、芬蘭、挪威、澳洲、日本過去雖皆曾嘗試電子投票,但因保安、法律、財政、技術等各式疑慮,最終選擇放棄。

首圖由本報合成,擷取自香港立法會官網。為符欄位經本報微調、裁剪。

-fotor-20231024165536.png)